【特集】2人の五輪王者を育て、今も選手育成に情熱を燃やす小橋主典・土浦日大高校前監督【2007年7月3日】

6月23〜24日に水戸市の茨城県スポーツセンターで行われた全国中学生選手権には、この3月に茨城・土浦日大高校を定年退職した小橋主典さんの姿が変わらずにあった。33回目を迎えた同大会は、茨城県と切っても切れない大会だが、小橋さんの存在なくしても茨城県レスリングの発展はなかった。

1975年に団体戦の春(全国高校選抜大会)夏(インターハイ)の連覇を達成し、茨城県台頭の基礎をつくった。84年ロサンゼルス五輪金メダルの富山英明(現日本協会強化委員長)、同銀メダルの入江隆、88年ソウル五輪金メダルの小林孝至(現日本協会広報副委員長)といった世界で通じた選手に基礎を教えた監督だ。小橋さんがいなければ、これらのメダリストは存在せず、日本のレスリングの歴史も変わっていたかもしれない。(右写真=富山英明さんらと談笑する小橋主典さん)

1975年に団体戦の春(全国高校選抜大会)夏(インターハイ)の連覇を達成し、茨城県台頭の基礎をつくった。84年ロサンゼルス五輪金メダルの富山英明(現日本協会強化委員長)、同銀メダルの入江隆、88年ソウル五輪金メダルの小林孝至(現日本協会広報副委員長)といった世界で通じた選手に基礎を教えた監督だ。小橋さんがいなければ、これらのメダリストは存在せず、日本のレスリングの歴史も変わっていたかもしれない。(右写真=富山英明さんらと談笑する小橋主典さん)

高校での指導は終えたものの、今後もキッズや中学世代の指導には携わっていきたいという小橋さん。41年間の監督・部長時代を振り返ってもらうとともに、今のレスリング界に必要と思えるものを語ってもらった。(文中、選手の敬称略)

小橋さんは茨城・水戸農高〜日大でレスリングに打ち込み、日大4年生の1966(昭和41)年にはフェザー級のレギュラー選手として活躍。日大の東日本学生リーグ戦の初優勝、全日本学生王座決定戦2連覇の原動力となった。卒業後、故郷に新設された土浦日大高校に赴任し、レスリング部を創設。指導の道へ回ることになった。

現在は高校教員であっても選手活動を続け、五輪出場を目指す選手も少なくないが、当時はそんな社会情勢ではなかった。よほどの強豪選手で、自衛隊などに行く選手でなければ、卒業と同時に選手活動は終わっていた時代。連日の早朝計量(注・試合は2〜3日間にわたり、その毎早朝に計量を実施した)というルールが社会人にはきつかった。また「フェザー級が63kgから62kgに変わった。この1kgの差がどうしようもなくて…」という理由も、現役を潔く退く理由だった。

■選手とともに寝起きし、まず選手の体力づくりに着手

当時の茨城県は、県予選で200選手くらいが集まるほど選手がそろっていたものの、小橋さんが監督を務めた昭和43年の福井国体では「全員が初戦敗退。全国からみれば、カモだった」という状況。昭和49年に地元国体を控え、この状況を打破すべく小橋さんの挑戦が始まった。

一軒家(6畳2間)を借りて選手と同じ部屋で寝起きし、朝練習から選手の中に入って練習する日々。練習時間は朝1時間半、夕方2時間。3分3ラウンドのスタミナが必要とされていた時代の練習にしては短いようだ。しかし、「放課後だけ3時間の練習している高校より、内容は濃かったはず」と自信を持つ。「3時間も続けたら、惰性になってしまう。2回に分けて集中してやらせることがよかった」。特に朝の体力づくりには力を入れた。「レスリングの体力はどの学校の選手にも負けなかったと思います」と言う。

そんな努力が実り、赴任4年目の1970年(昭和45)年に国体75kg級で大里寿郎が優勝、1973(昭和48)年に伊藤裕之がインターハイの65kg級で優勝と力をつけていく。そして1975(昭和50)年、富山英明、海老沢正道(現水戸短大付高監督)、石井恵次という全国王者となる選手を抱えて団体戦の春夏制覇を達成。土浦日大の名前が全国にとどろいた。

そこに至るまでのまでの厳しさは、どんなものだったのか。その答えについては、「このくらいの練習をやっていれば、全国で勝てるだろう、と思う練習でした」と笑うだけで、口を濁す。そこで、同校の黄金時代を築いた富山英明と海老沢正道の両名にに証言してもらった。

そこに至るまでのまでの厳しさは、どんなものだったのか。その答えについては、「このくらいの練習をやっていれば、全国で勝てるだろう、と思う練習でした」と笑うだけで、口を濁す。そこで、同校の黄金時代を築いた富山英明と海老沢正道の両名にに証言してもらった。

富山英明「日大へ行っての練習よりきつく感じた。先輩が怖くて、その恐怖感もすごかった。それが試合の時に恐怖を感じなくさせてくれたのだけど…。3年生くらいになると、オレ達以上にやっているところが、どこがあるんだ、という気持ちになった」

海老沢正道「朝の体力トレーニングがきつかったし、4時間目の授業が終わると、あと2時間か、と最高に憂うつな気持ちになった。練習より試合の方が楽だった。その中でも富山は倍の練習をやっていた」

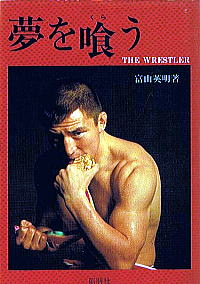

2人が口をそろえることは、「(監督に対する)恨みといった感情はなかった」だ。(左写真=土浦日大高時代の生活が詳細に記されている富山英明著「夢を喰う」)

■「目標は全国王者!」−。選手を徹底的に“洗脳”

「富山ら3年生を大学の練習に連れて行くと、新人戦のチャンピオン級と互角にできた。これなら全国で勝てるだろう、という感触はあった」と言う。彼らに厳しく言ったことは、「県で勝つことを考えて練習してはダメだ。全国王者になることを考えて練習しろ」だった。これは、富山、海老沢の両氏も高校時代に最も印象に残っている教えだったと述懐し、「言われることで、その気になっていった」と振り返っている。勝負の世界は、こうした“洗脳”も必要ということだろう。

入部してくる選手の中には、体力が極端に劣っている選手もいた。そうした選手には「ここまででいい」と“特別待遇”し、決して能力以上のものは要求せずに徐々に体力をつけさせていった。最初は1000メートルも走れず、何度も実家へ逃げ帰りながら、最後はインターハイで3位に入賞した選手もいた。「監督をやってよかったなあ、と思えることですね」と言う。

こうして黄金時代を築いた土浦日大高校だが、1980年代に入ると、霞ヶ浦高校の台頭があり、その地位を奪われてしまった。個人戦では時に全国王者を輩出したものの、80年代後半からの団体戦は、89年以外のすべての年で霞ヶ浦に県の代表権を奪われてしまった。

「(霞ヶ浦高校の)大沢監督はボクがやってきた以上のことをやっていましたね。よくやったなあ、と思います」と敵将を褒め称える小橋さん。当時、40歳を越えていた小橋さんと、大学を卒業したばかりの大沢監督とでは、体力の差も、教員としての仕事の差もあっただろう。

霞ヶ浦高校を抜き返せなかったからといって、小橋さんのレスリング界になした貢献度が下がるものではない。土浦日大高校があったからこそ、霞ヶ浦高校が生まれたのだ。(右写真:五輪代表選手からプロへ行った本田多聞=左=と宮田和幸も小橋さんの教え子)、

■「優勝」は体力づくりをおろそかにしてしまう。世界で勝つために体力づくりを

41年間もの間には、社会も変われば、選手の気質も変わる。そのあたりを聞いてみると、返ってきた答えは「親の気質の方が変わっていますね」だった。「昔は、先生に預けたら、とことん任せてきた。でも、今は違う」という。親の中にレスリング経験者も多くなり、中途半端な指導では口出しされる時代でもあるという。「今の時代は、親が信頼して預けられる指導者でなければなりませんよ」と言う。

選手に対する“鉄拳”はどうなのか。この問題については、41年間でもそう大きな変化がないようだ。「信頼関係があれば思いやり、なければ暴力」。選手の表情や目を見ながら、「必要ならやってきました」と言う。ただ「制裁ではない。指導の中でのことです。最後は褒めて終わりにした」と強調した。(左写真=今年3月、全国高体連専門部から功績を表彰された)

選手に対する“鉄拳”はどうなのか。この問題については、41年間でもそう大きな変化がないようだ。「信頼関係があれば思いやり、なければ暴力」。選手の表情や目を見ながら、「必要ならやってきました」と言う。ただ「制裁ではない。指導の中でのことです。最後は褒めて終わりにした」と強調した。(左写真=今年3月、全国高体連専門部から功績を表彰された)

41年間の指導で最も感じたことは、「運動能力があって、さらに努力した選手が上へ行く」ということ。「ある程度の運動能力のある選手が技を覚え、経験を積めば、目の前の相手には勝てる。しかし、そんな選手が大学へ進み、全日本で勝って日本代表になっても、外国選手に勝てないケースが多い。優勝すると体力づくりをしなくなる。それでは世界で勝てる実力はつかないんです」。

目先の勝利によって、地味ではあるがレスリングに欠かせない体力トレーニング、すなわち“努力”がおろそかにされていると感じるそうで、選手以上に指導者にそのことを知ってほしいという。「世界で勝つ選手は、国内では1階級上でも勝つ体力があるものです。富山、小林…、ともにそうでしたね」。五輪王者に基礎を教えた指導者の声を、若い指導者は真摯(しんし)に受け止め、レスリング王国復活に役立ててほしい。

(文=樋口郁夫)

小橋さんが基礎を教えた3人の五輪メダリストに対して、最も強烈な印象を振り返ってもらった。

富山英明(1984年ロサンゼルス五輪金メダリスト) 入学して最初の大会で、試合に負けたけれど、当時の勝ち点方式のルールで生き返る可能性が出た時、ものすごい顔で組み合わせ表をにらみつけていた。負けん気が強いヤツだなあ、と印象に残っている。結局、生き返り、優勝した。

入江隆(1984年ロサンゼルス五輪銀メダリスト) 中学時代に柔道をやっていて、40kgそこそこの体で100kg近い選手と引き分けた。すごいガッツのある選手だと思った。

小林孝至(1988年ソウル五輪金メダリスト) バスケットボールの選手で、他の選手のドリブルをさっと奪う技術が神業で印象深かった。あの運動神経のよさでスカウトする気になった。抜群のタイミングで入るタックルの下地は、バスケットボールの時代からあった。レスリングをやるうえでの必要な要素、体力も負けん気も、すべて持っていた選手だった。

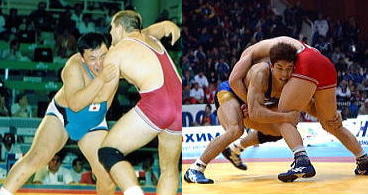

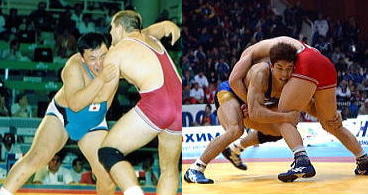

(右写真=1988年全日本選手権で、ソウル五輪代表を争って闘う入江隆=赤=と小林孝至)

《iモード=前ページへ戻る》

《前ページに戻る》

1975年に団体戦の春(全国高校選抜大会)夏(インターハイ)の連覇を達成し、茨城県台頭の基礎をつくった。84年ロサンゼルス五輪金メダルの富山英明(現日本協会強化委員長)、同銀メダルの入江隆、88年ソウル五輪金メダルの小林孝至(現日本協会広報副委員長)といった世界で通じた選手に基礎を教えた監督だ。小橋さんがいなければ、これらのメダリストは存在せず、日本のレスリングの歴史も変わっていたかもしれない。(右写真=富山英明さんらと談笑する小橋主典さん)

1975年に団体戦の春(全国高校選抜大会)夏(インターハイ)の連覇を達成し、茨城県台頭の基礎をつくった。84年ロサンゼルス五輪金メダルの富山英明(現日本協会強化委員長)、同銀メダルの入江隆、88年ソウル五輪金メダルの小林孝至(現日本協会広報副委員長)といった世界で通じた選手に基礎を教えた監督だ。小橋さんがいなければ、これらのメダリストは存在せず、日本のレスリングの歴史も変わっていたかもしれない。(右写真=富山英明さんらと談笑する小橋主典さん) そこに至るまでのまでの厳しさは、どんなものだったのか。その答えについては、「このくらいの練習をやっていれば、全国で勝てるだろう、と思う練習でした」と笑うだけで、口を濁す。そこで、同校の黄金時代を築いた富山英明と海老沢正道の両名にに証言してもらった。

そこに至るまでのまでの厳しさは、どんなものだったのか。その答えについては、「このくらいの練習をやっていれば、全国で勝てるだろう、と思う練習でした」と笑うだけで、口を濁す。そこで、同校の黄金時代を築いた富山英明と海老沢正道の両名にに証言してもらった。

選手に対する“鉄拳”はどうなのか。この問題については、41年間でもそう大きな変化がないようだ。「信頼関係があれば思いやり、なければ暴力」。選手の表情や目を見ながら、「必要ならやってきました」と言う。ただ「制裁ではない。指導の中でのことです。最後は褒めて終わりにした」と強調した。(左写真=今年3月、全国高体連専門部から功績を表彰された)

選手に対する“鉄拳”はどうなのか。この問題については、41年間でもそう大きな変化がないようだ。「信頼関係があれば思いやり、なければ暴力」。選手の表情や目を見ながら、「必要ならやってきました」と言う。ただ「制裁ではない。指導の中でのことです。最後は褒めて終わりにした」と強調した。(左写真=今年3月、全国高体連専門部から功績を表彰された)