新潟県がレスリング王国だったと聞いて、ピンとくるのは50歳を超えたレスリング関係者だけかもしれない。だが、戦争前後のレスリング界で最大のスターといわれた全日本V10の風間栄一氏、1956年メルボルン五輪フリースタイル・ライト級で銀メダルを取った笠原茂氏を筆頭に、レスリング王国ニッポンの一翼をになってきたのが新潟県出身の選手だ。

その伝統は、68年メキシコ五輪グレコローマン・ライト級で宗村宗二氏が金メダルを取り、72年ミュンヘン五輪フリー68kg級で和田喜久夫氏が銀メダルを取って引き継がれた。1953(昭和28)年から全国高校選抜大会を主催し、苦難を乗り越えて高体連の認可をとり、インターハイと並ぶイベントに育てたことは、同県レスリング関係者の努力のたまものだが、現在の成績となると、全国のトップクラスから遅れをとり、3大会連続で五輪選手はなし。王国の面影が消えてしまっているのが現状だ。

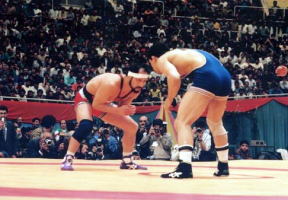

その伝統は、68年メキシコ五輪グレコローマン・ライト級で宗村宗二氏が金メダルを取り、72年ミュンヘン五輪フリー68kg級で和田喜久夫氏が銀メダルを取って引き継がれた。1953(昭和28)年から全国高校選抜大会を主催し、苦難を乗り越えて高体連の認可をとり、インターハイと並ぶイベントに育てたことは、同県レスリング関係者の努力のたまものだが、現在の成績となると、全国のトップクラスから遅れをとり、3大会連続で五輪選手はなし。王国の面影が消えてしまっているのが現状だ。その新潟県レスリング界が4年後の2009年に国体を控え、復活に必死になっている。88年ソウル・92年バルセロナ両五輪の代表となった原喜彦・県央工高校(旧三条工高校=写真左)監督を筆頭に強化体制をつくり、一昨年には33年ぶりのインターハイ王者を輩出するまでに復活。昨年、28年間にわたって少年少女レスリングクラブを運営してきた新潟ジュニアの池田進代表が県協会の会長となって一貫指導に着手し、国体での勝利のみならず世界で通じる選手の育成に取り組んでいる。

原喜彦といえば、新潟・巻農高(現巻総合高)時代にはさしたる実績もなく、日体大がぎりぎりで取ってくれた選手。努力ではい上がり、サラブレットとも言われた赤石光生選手(84年ロサンゼルス五輪銀メダルなど)にライバル意識を燃やして五輪選手にまで成長した選手だ。指導者になった今も、その反骨精神は健在。インターハイ王者を一人育成しただけでは満足できず、王国の復活を目指して情熱を注いでいる。

県教員としてのスタートは、レスリング部のない新潟北高校だった。のちにフリー58kg級で全日本王者となり世界選手権出場も果たした関川博紀(日体大〜現県央工高教)は原監督の教え子第1号。三条工高校へ移ってインターハイ王者の宮路高行(現拓大)を育成。私立高校のように選手のスカウトができるわけではなく、レスリング部員専用の合宿所もない公立高校の監督としては、かなり卓越した指導力と言うべきだろう。

そのことを指摘すると、「オレの力なんて何もありませんよ。選手の頑張りです。選手が頑張ったから、勝てたんです」と笑いとばした。このあたりは、恩師の日体大・藤本英男部長の口ぐせと同じ。ただ、負けた時に藤本部長が「オレの責任。オレがだらしないから負けたんだ」と言うのに対し、「負けるのは選手が悪いから。戦うのは選手なんだから」と、悪かったところを厳しく指摘し反省をうながすそうで、指導哲学は若干異なるようだが…。

そのことを指摘すると、「オレの力なんて何もありませんよ。選手の頑張りです。選手が頑張ったから、勝てたんです」と笑いとばした。このあたりは、恩師の日体大・藤本英男部長の口ぐせと同じ。ただ、負けた時に藤本部長が「オレの責任。オレがだらしないから負けたんだ」と言うのに対し、「負けるのは選手が悪いから。戦うのは選手なんだから」と、悪かったところを厳しく指摘し反省をうながすそうで、指導哲学は若干異なるようだが…。「細かな技は教えていません。がんがんしごいて、辞めそうになったら親身にカウンセリングをします(笑)。部員を多く集め、いい雰囲気をつくることが自分の役目かな? こんな時代にレスリングをやってくれる子には、感謝しなければなりません。素質のあるなしにかかわらず、しっかり指導したいですよ」と、選手を大切にしてきた15年間だったと振り返る。途中で退部した選手は少ないそうで、昨年の県央工高は18人の部員がいた。(写真右=毎年3月に新潟市で行なわれる全国高校選抜大会)

ただ、「全国で勝つためには、辞める選手がいても構わずにしごくことが必要なのかもしれません」という迷いもある。その答は、しばらく出そうにもないが、国体へ向けて強化に力を注がねばならないのは事実。教え子を、よく東京へ連れて行って日体大で練習させ、強化に余念がない。

近辺には、芦野茂美(山形・山形商高監督)、小林希(群馬・館林高監督)、井出真一(長野・上田西監督)ら大学でともに汗を流した同期生や後輩だった指導者が頑張っている。負けられない気持ちは強く、一方でその人脈をフルに使っての県外遠征も数多くこなしている。

現在の新潟県の指導者は41歳の原監督が最年長で、以下若い選手で占められている。この春も日体大の団体戦レギュラーだった萱森浩輝選手が教員として地元へ戻ってきた。若い血がどんどん流入しており、明るい材料が多い。「1人の指導者が、全国で通用する選手1人を育ててほしい。そうすれば県全体が盛り上がる。周りに勢いがあれば、力のない選手でも勝てる」と原監督。自らが最強の日体大でもまれて強くなっただけに、全体の強化こそが大事という信念を持っている。

原監督を筆頭とした若手指導者のこうした熱意に、池田進会長も一貫強化体制の確立という形で応えるつもりだ。「一貫強化体制をつくったら、すぐに(会長を)辞めるよ」という言葉は、一貫強化体制の構築こそが自らの使命という意味ととらえたい。この春、“女子レスリングの基地”として有名な十日町市に、新潟ジュニアでの教え子の椎野慎祐さんがキッズ教室をスタートさせる予定で、県内の少年少女クラブは5チームへ増えた。

さらに白根高校の林雄一監督(94年全日本選手権グレコ62kg級優勝)が中学生の指導を始めることになり、就任1年で一貫強化体制の一歩はしっかりと踏み出せた。このムーブメントを、いかに県内全域に広げるか。池田会長の手腕に期待がかかる。新潟県レスリングの祖、風間栄一氏は王国復活を願いつつ、それを見ることなく2001年5月に鬼籍に入ったが、その遺志は若手役員・指導者によって、しっかりと受け継がれている。

もっとも、原監督の目標は、勝てる選手を育てればいい、という単純なものではなく、レスリングをメジャーなスポーツにし、誰からも認められるスポーツとすることでもある。オリンピック代表となり、ある部分では鼻高々で新潟県へ戻った原監督が大きなショックを受けたのが、レスリングのステータスの低さだった。

もっとも、原監督の目標は、勝てる選手を育てればいい、という単純なものではなく、レスリングをメジャーなスポーツにし、誰からも認められるスポーツとすることでもある。オリンピック代表となり、ある部分では鼻高々で新潟県へ戻った原監督が大きなショックを受けたのが、レスリングのステータスの低さだった。「レスリングって、こんなに知られていなかったの?」。その思いは今も続いている。「県内で5〜6校でしかやっていないレスリングで全国大会に出ても、野球やサッカーの全国大会出場に比べると注目されないんですよ」。毎年3月に新潟市体育館で行なわれている全国高校選抜大会を見に来た他の競技の指導者から、「レスリングって、こんなもの…」と、そのマイナーぶりを口にされることもあった。

悔しいことだが、それが現実。「やはり世間から認められるスポーツにならないとダメなんですよね」と、レスリングのメジャー化も目標のひとつだ。「ナショナルチームには何も貢献できないけど、オレなりにレスリングには貢献しているつもりですよ。今の自分があるのは、レスリングのおかげですからね」。五輪出場を目指していた頃の闘志は、形を変えて今も健在。新潟県レスリングの躍進に期待したい。(写真左=1992年アジア選手権、約1万5000人のイラン・ファンの前で地元の英雄、アミール・ハデムと戦う原喜彦)

(取材・文=樋口郁夫)